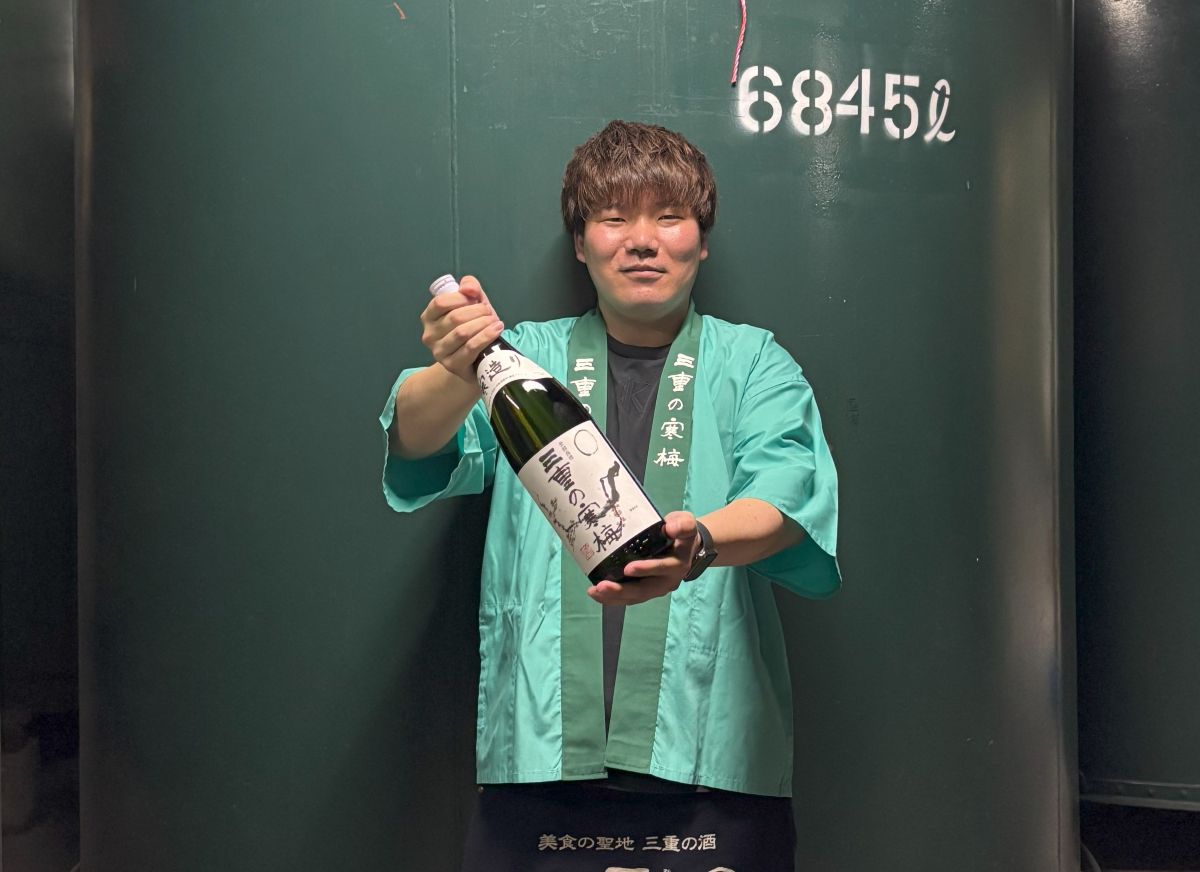

三重県に蔵を構える丸彦酒造は、1867年創業以来の伝統的な酒造技術を守りながら、時代の変化に対応した革新的な酒造りを展開している。代表銘柄「三重の寒梅」は、全国新酒鑑評会で2006年から連続金賞を受賞し、その名を全国に広めてきた。

しかし、先代社長の急逝により、現社長は突然経営を引き継ぐことに。30代の若さと柔軟な発想を武器に、困難を乗り越え、国内外での販路拡大や新ブランドの構築に積極的に取り組んでいる。

どのような相談をしましたか?

大学卒業後、私は祖父が営む丸彦酒造に入社し、販路開拓や新商品の開発を担当する一方で、現場で酒造りを学んでいました。ところが、先代である祖父が急逝。準備期間もほとんどないまま、私は社長を継ぐことになりました。

数字や経営の引き継ぎが十分でなかったため、当初は手探りで毎日を過ごしました。幸い従業員に支えられ、何とか経営を続けることができましたが、経営者としては粗削りな部分が多く、このままでは限界が来ると感じるようになりました。

そこで銀行の紹介をきっかけに、みえビズのサポートを受けることを決めました。相談内容は経営全般に及び、販路拡大や新ブランド構築、原価率の見直し、ブランドストーリーの整理や販売促進など、会社の将来像を描くために外部専門家へ幅広く相談させていただきました。

どのような助言を受けましたか?

印象的だったのは、私が漠然と抱いていた経営課題や今後の戦略に対し、専門家の助言が同じ方向を示していたことです。これにより、自信を持って取り組めると感じました。

まず指摘を受けたのは、原価率管理とマネジメントの強化です。酒造りには強いこだわりを持っていましたが、原価管理についてはややどんぶり勘定な部分がありました。今後、会社の規模を拡大していくためには、これまで以上に数値に基づく経営判断が不可欠であることを学びました。

商品戦略については、既存の「三重の寒梅」を軸に据えつつ、新ブランドでは若年層や女性を意識したフレッシュ&フルーティーな限定流通商品を展開するという、二本柱の戦略を提案いただきました。

さらに、海外展開に向けてはJETRO(日本貿易振興機構)やJICA(国際協力機構)などの公的機関を活用し、現地展示会や商談会を通じて販路を拡大するための具体的な方法を教わりました。

改善提案を受けて何をしましたか?

最初に取り組んだのは、原価管理と数値の「見える化」でした。Excelを用いた原価表の作成・更新頻度を高め、税理士との打ち合わせも「数ヶ月に1回」から「毎月1~2回」へと増やしました。これにより、仕入れや製造にかかるコストを細かく把握できる体制を整えました。

次に着手したのは、新ブランド開発です。従来の主力商品「三重の寒梅」とは味わいを対極化させ、若年層や女性を意識した「フレッシュ&フルーティー」なシリーズを企画しました。限定流通とすることで希少性を高める狙いを持ち、デザインやコンセプトの整理も進めています。

さらに、販路開拓にも力を入れました。大手業務用酒販と共同でプライベートブランド(PB)を開発し、飲食店のニーズに合わせた商品提案を進めています。現場との対話を通じて得た声をすぐに商品化につなげられるよう、生産部門とのコミュニケーションも重視しました。加えて、海外展開の準備も始めました。JETROやJICAといった公的機関のスキームを活用し、展示会や現地商談会に参加するための体制を整えています。

支援を受けてどのように変わりましたか?

外部の専門家と相談・ディスカッションをする中で、漠然と抱いていた考えが次第に明確になっていきました。第三者の視点を取り入れることで、思考に余裕が生まれ、視野も広がりました。その結果、判断の質が向上し、経営者としての自信が増したと感じています。

商品開発や販路開拓を強化した結果、幸運にも商談が素早くまとまり、飲食店向けPB商品の開発を進め、愛知・岐阜など東海エリアへ販路を拡大できました。

また海外展開でも成果が出始め、ベトナムへの出荷が決定。JETROやJICAの支援を活用し、アルゼンチンでの現地商談も進行中です。

今後も「伝統と革新の両立」を掲げ、次の時代に選ばれる酒造りを目指して挑戦を続けていきたいと思います。

行動計画

計画数値の試算表による管理強化

管理会計の導入・改善- Excelによる原価表の更新頻度を高め、税理士との打合せも定期化。数値に基づいた経営判断体制を整備する。

国内外の取引先開拓

新規顧客の獲得・販路拡大- 酒販とのプライベートブランド開発や展示会参加を実施。東海エリアや海外市場での販路拡大を行う。

新ブランドの開発

ブランド力向上- 「三重の寒梅」と差別化し、若年層や女性を意識したフレッシュ&フルーティーな限定流通シリーズを企画・開発する。